Für Eltern eines Neugeborenen ist es einen Horrormeldung: ein positives Neugeborenen-Screening auf spinale Muskelatrophie (SMA). Ein solches Ergebnis gilt als medizinischer Notfall. Es muss schnell mit der Therapie begonnen werden, um schwere Behinderungen oder den Tod zu verhindern. „Für Eltern ist ein solches Ergebnis extrem belastend – innerhalb weniger Tage stehen sie vor der Aussicht auf eine potenziell tödliche Erkrankung und eine sofortige, irreversible Therapie“, so Professor Dr. Brunhilde Wirth, Direktorin des Instituts für Humangenetik und Arbeitsgruppenleiterin am Center for Molecular Medicine Cologne (CMMC) der Universität zu Köln. Forschungsergebnisse aus Deutschland und Australien zeigen nun allerdings, dass ein positives Screening-Ergebnis in seltenen Fällen auch ein genetischer Fehlalarm sein kann.

Seltene SMN1-Varianten gefunden

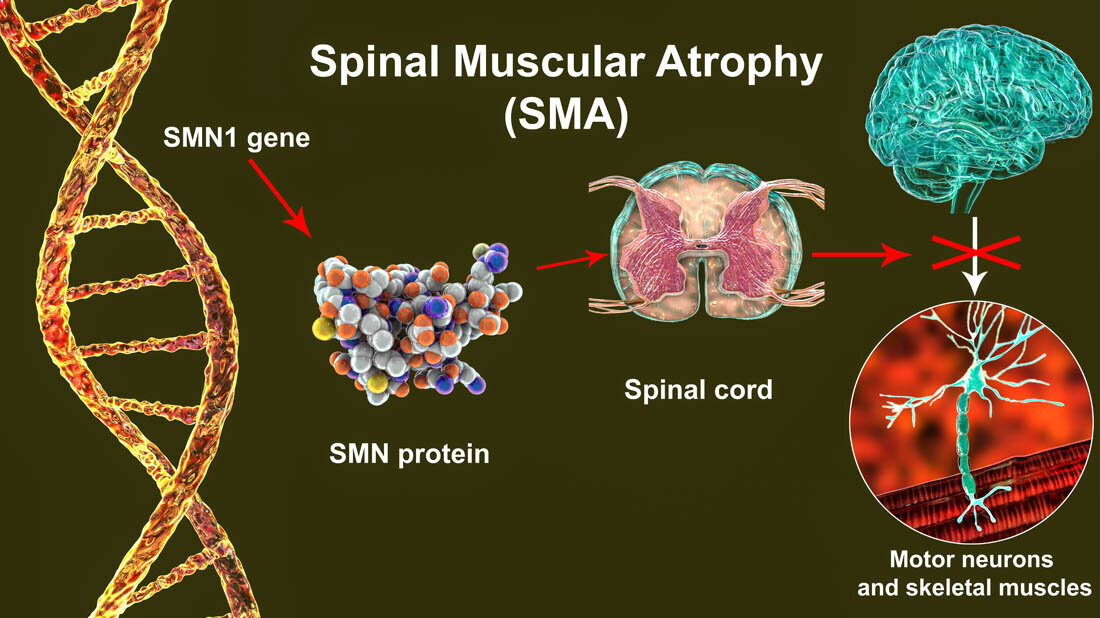

Die Wissenschaftlerteams um Professor Wirth und Dr. Jean Giacomotto vom Institute for Biomedicine and Glycomics der Griffith University in Brisbane, Australien, untersuchten zwei Neugeborene – ein Mädchen aus Deutschland und einen Jungen aus Australien –, bei denen beim routinemäßigen Screening zunächst kein SMN1-Gen gefunden wurde. Das fehlende SMN1-Gen ist der zentrale genetische Auslöser der SMA. Dieser Befund würde im Regelfall eine sofortige Therapie nach sich ziehen, da man von Lebensgefahr für das Kind ausgehen müsste. Eine weiterführende genetische Analyse ergab jedoch einen überraschenden Befund: Beide Kinder trugen seltene SMN1-Varianten, die vom Screening-Test nicht erkannt worden waren. Ob diese Varianten krankheitsauslösend sind, war bislang wissenschaftlich ungeklärt.

SMN1-Varianten erwiesen sich als funktionell

Mithilfe eines etablierten Zebrafisch-Modells testeten die Forschenden die exakten SMN1-Varianten der Kinder. Zebrafischembryonen ohne funktionsfähiges homologes SMN1-Gen entwickeln innerhalb weniger Tage schwere Bewegungsstörungen und sterben früh. Wird hingegen eine funktionelle Genvariante eingebracht, bleiben die Tiere gesund. Beide SMN1-Varianten der Kinder erwiesen sich als funktionell. Die typischen SMA-Symptome traten im Tiermodell nicht auf. „Wir haben erstmals gezeigt, dass sich jede einzelne, patientenspezifische Genvariante funktionell testen lässt – und zwar schnell genug, um reale klinische Entscheidungen zu beeinflussen“, sagt Dr. Giacomotto von der Griffith University in Australien, Leiter der Studie in EMBO Molecular Medicine. Weitere funktionelle Analysen des zuvor unbekannten SMN-Proteins sowie epidemiologische Datenanalysen untermauerten das positive Ergebnis aus dem Zebrafisch-Modell.

Wie ging es weiter?

Im Fall der betroffenen Säuglinge entschieden sich die behandelnden Ärzteteams nach sorgfältiger interdisziplinärer Abwägung gemeinsam mit den Eltern gegen den Beginn einer SMA-Therapie. Heute sind beide Kinder über zwei Jahre alt, entwickeln sich motorisch normal und zeigen keinerlei Anzeichen einer neuromuskulären Erkrankung. Dadurch wurden nicht nur erhebliche emotionale Belastungen für die Familien vermieden, sondern auch Therapiekosten von mehr als 2 Millionen US-Dollar pro Kind eingespart. „Unsere Daten zeigen, dass es in seltenen Fällen entscheidend ist, innezuhalten und die funktionelle Bedeutung einer Variante zu klären“, so Wirth.

Zebrafischbasierte Funktionstests bei Unsicherheiten

Beide Studien zeigen, dass das Neugeborenen-Screening nicht nur Leben retten kann, sondern auch unnötige Behandlungen vorbeugen kann, wenn die Ergebnisse präzise interpretiert werden. Mit der zunehmenden Einführung genomischer Screenings wächst den Forschenden zufolge auch die Zahl genetischer Varianten mit unklarer Bedeutung. Ohne funktionelle Einordnung drohten Überdiagnosen und unnötige Therapien. „Früherkennung bleibt essenziell“, betont Wirth. „Aber Präzision ist genauso wichtig. Unser Ziel ist es, Familien Sicherheit zu geben – die richtige Art von Sicherheit.“ Die Forschenden sehen zebrafischbasierte Funktionstests als zukunftsweisendes Instrument, um genetische Unsicherheiten nicht nur bei SMA, sondern auch bei vielen anderen seltenen Erkrankungen rasch klinisch einzuordnen.

Quelle: idw/Uni Köln

Artikel teilen