PET: Immunzellen sichtbar machen

Scheitern klassische Behandlungsansätze, werden immer häufiger personalisierte Zelltherapien eingesetzt, unter anderem mit sogenannten CAR-T-Zellen. Das sind körpereigene Immunzellen, die im Labor so angepasst werden, dass sie bestimmte Strukturen des anzugreifenden Gewebes erkennen und eine Immunreaktion auslösen. Sie verbreiten sich im Körper und greifen die entsprechenden Gewebe an, doch bisher ließ sich nicht nachvollziehen, wohin sie wirklich wandern. Nur dorthin, wo sie benötigt werden? Wandern sie durch den ganzen Körper und gibt es eine ausreichende Vermehrung?

Sichere Nachverfolgung

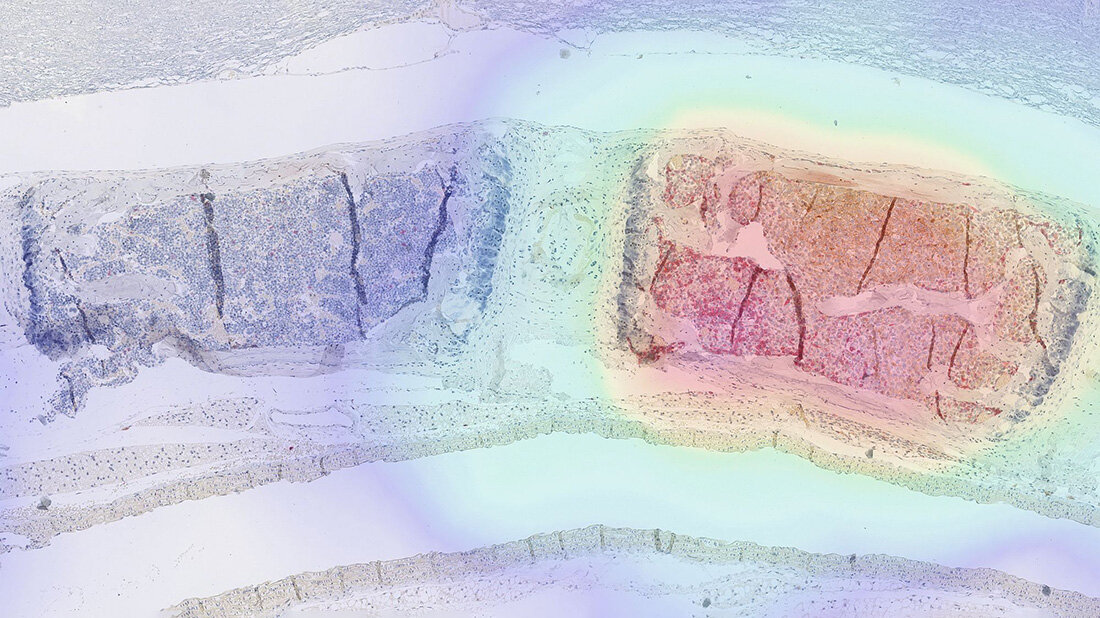

Hierfür haben die Forschenden der Technischen Universität München (TUM) einen neuen Ansatz entwickelt, bei dem mithilfe eines PET-Scans nachverfolgt werden kann, wohin die modifizierten Immunzellen wandern. Dafür wird in die CAR-T-Zellen ein weiterer Rezeptor eingebaut, der anschließend mithilfe eines PET-Scans und eines ungefährlichen radioaktiven Kontrastmittels, eines Radioliganden, die Immunzellen sichtbar macht. Der Radioligand bindet an den Rezeptor und lässt die modifizierten Zellen und ihre Nachkommen sichtbar werden.

So konnten die Forschenden in Versuchen an Mäusen zeigen, dass die CAR-T-Zellen tatsächlich in das betroffene Gewebe einwandern und sich dort vermehren. Es zeigte sich zudem, dass der verwendete Radioligand zügig über die Nieren aus dem Körper ausgeschieden wird. Zudem behindert er keine anderen körperlichen Vorgänge und lässt sich sogar zur Überwachung von Gentherapien verwenden, bei denen Viren als Hilfsmittel dienen, um Erbinformationen der Zellen zu verändern.

Weniger Tiere im Tierversuch

Noch steckt die Entwicklung in den Kinderschuhen und es müssen weitere klinische Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit durchgeführt werden, bevor ein Einsatz an Patientinnen und Patienten in Frage kommt. Vorbereitungen hierfür und bereits zur Kommerzialisierung laufen bereits. Das Verfahren soll zudem zum Schutz von Tieren dienen, da eine kontinuierliche Beobachtung möglich ist und dadurch weniger Tiere für Tierversuche notwendig sind.

Quelle: idw

Artikel teilen