Parkinson: Neue Perspektiven durch Umweltfaktoren und Stammzelltherapien

In Deutschland leben 300.000 bis 400.000 Menschen mit der Parkinson-Krankheit. Es kommt im Verlauf der Erkrankung zunehmend zu den charakteristischen motorischen Symptomen wie Zittern, Muskelstarre, Steifigkeit und Bewegungsverlangsamung. Typisch sind auch eine bewegungsarme Mimik sowie ein kleinschrittiger Gang mit Sturzneigung. Darüber hinaus leiden die Betroffenen auch häufig unter Blasenstörungen, Verdauungsproblemen, Schlafstörungen, kognitiven Beeinträchtigungen und Depressionen. In der fortgeschrittenen Krankheitsphase kann sich eine Demenz entwickeln.

Zelltherapie könnte eine Therapieoption für austherapierte Patientinnen und Patienten sein

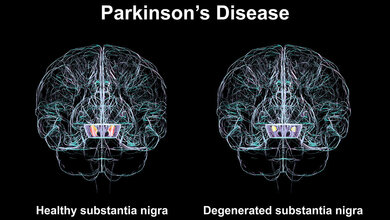

Bei Parkinson kommt es zu einem Untergang von Nervenzellen, die Dopamin, einen Neurotransmitter, produzieren. Der Dopaminmangel löst dann die Symptome zumindest zum Großteil aus. Deswegen werden den Betroffenen Medikamente verschrieben, die den Dopaminmangel ausgleichen, wie Levodopa. Doch die Wirkung lässt im Verlauf nach und es treten Nebenwirkungen auf. Ab einem gewissen Punkt ist es nicht mehr möglich, die Symptome mit dopaminerger Therapie ausreichend zu therapieren.

Hilfreich in dieser Phase sind die Tiefe Hirnstimulation und auch der MRT-gesteuerte Hochfrequenzultraschall. „Diese Methoden kommen aber nicht für alle Betroffenen infrage und sind auch mit möglichen Nebenwirkungen und Limitierungen in der Langzeitwirksamkeit behaftet“, erklärt DGN-Präsidentin und Parkinson-Expertin Prof. Dr. Daniela Berg, Kiel.

Internationale Studien zur sogenannten Zelltherapie

Derzeit laufen internationale Studien zur sogenannten Zelltherapie. Dabei werden durch sogenannte Transkriptionsfaktoren veränderte Stammzellen in Hirnregionen implantiert, in denen Dopamin-Neurone bei Parkinson zugrunde gehen. Die implantierten Stammzellen sollen ihre Funktion übernehmen. Erste Ergebnisse einer Phase-1-Studie aus den USA [1] und einer Phase-1/2-Studie aus Japan [2] zeigen einen möglichen klinischen Nutzen.

Diese positiven ersten Ergebnisse müssen nun in Folgestudien bestätigt werden. Prof. Berg hebt hervor, dass die pharmakologischen Entwicklungen im Bereich der Parkinson-Krankheit rasant sind, neben Zelltherapien befinden sich auch Gentherapien, Antikörpertherapien und „small molecules“ in der klinischen Erprobung. „Mit dem besseren Verständnis der Pathomechanismen wird es zunehmend möglich, zielgerichtete Therapien zu entwickeln, die kausal in das Krankheitsgeschehen eingreifen.“

Erforschung von Einflüssen des Exposoms auf die Entstehung der Parkinson-Krankheit

Besonderes Potenzial sieht die Expertin aber darin, einen Schritt davor anzusetzen, nämlich krankheitsauslösende Mechanismen zu verstehen und entsprechend zielgerichtete präventive Ansätze zu entwickeln. Denn in den kommenden Jahrzehnten wird ein deutlicher Anstieg von neurodegenerativen Erkrankungen erwartet mit erheblichen sozioökonomischen Kosten [3, 4] – daher seien Präventivmaßnahmen dringend erforderlich.

„Unsere Aufgabe ist es, die Zusammenhänge zwischen dem Exposom, also allen Stoffen, denen wir im Laufe des Lebens ausgesetzt sind, und Parkinson zu erforschen und über umweltbedingte oder durch Noxen verursachte Gesundheitsrisiken aufzuklären sowie ein Umdenken in der Gesellschaft und der Bevölkerung anzuregen – weg von dem Verständnis ‚Medizin repariert‘, hin zu dem Verständnis ‚Medizin bewahrt‘“, erläutert die Parkinson-Expertin.

Giftstoffe und Lösungsmittel

Bekannte Noxen, die das Parkinson-Risiko erhöhen, sind Pestizide, Lösungsmittel, Schwermetalle und Luftverschmutzung – hierbei sind besonders Feinstaubpartikel, Ozon, Stickstoff- und Schwefeldioxid sowie Kohlenmonoxid zu nennen. Bei der Luftverschmutzung werden außer direkt neurotoxischen Effekten auf das zentrale Nervensystem auch sekundäre Effekte über systemische, pulmonale oder enterale Inflammation diskutiert [5].

Neben Metallen wird auch die Verunreinigung von Trinkwasser mit industriellen Lösungsmitteln wie Trichlorethylen mit einem erhöhten Risiko für Parkinson in Verbindung gebracht. Goldman et al. [6] berichteten von einem mit 70 % deutlich erhöhten Parkinson-Risiko bei Soldaten des Marine Corps Base Camp Lejeune, in dem das Trinkwasser mit Trichlorethylen und Tetrachlorethylen verunreinigt war.

„Natürlich ist man als einzelner Mensch relativ machtlos diesen Einflüssen ausgesetzt, aber es zeigt deutlich, dass Umweltschutz auch Gesundheitsschutz ist und wir die Politik hier sensibilisieren müssen“, erklärt Prof. Berg.

Ernährung und Antibiotika

Eine wichtige Rolle spielt die Darm-Gehirn-Achse, und Veränderungen in der Zusammensetzung des Darmmikrobioms werden mit neurodegenerativen Erkrankungen in Verbindung gebracht. Es wurde gezeigt, dass Menschen mit Parkinson eine andere Mikrobiom-Zusammensetzung als gesunde Menschen haben. Die Darmflora enthält weniger entzündungshemmende und neuroprotektive Darmbakterien und dafür mehr seltene Darmbakterien, die das Entzündungsrisiko und die Durchlässigkeit der Darmwand für schädliche Stoffe erhöhen könnten [7, 8, 9].

Die Ernährung hat einen direkten Einfluss auf das Darmmikrobiom: Es gibt Belege dafür, dass eine mediterrane Diät mit Salzreduktion (Mediterranean-DASH-Diät) sowie eine polyphenolhaltige Ernährung mit einem geringeren Parkinson-Erkrankungsrisiko einhergehen [10, 11, 12]. Reich an Polyphenolen sind unter anderem Beeren, Nüsse, Samen, grüner Tee, dunkle Schokolade, Kräuter und Gewürze – zum Beispiel Kurkuma (Curcumin) -, Ingwer, Olivenöl, Obst wie Äpfel, Birnen, Trauben (mit Schale) und Gemüse mit kräftiger Farbe (zum Beispiel rote Zwiebeln, Spinat, Brokkoli). Polyphenole zeigten in Labor- und Tierstudien neuroprotektive Effekte durch mehrere sich ergänzende Mechanismen (antioxidativ, antiinflammatorisch, Hemmung von Proteinaggregation, Förderung von Autophagie/Mitophagie und Mitochondrienschutz).

Die Rolle von Antibiotika in Bezug auf das Parkinson-Risiko ist noch unklar. Eine Studie [13] zeigte, dass eine Breitbandantibiose zu einem proinflammatorischen Ungleichgewicht der Darmflora, zur enteralen Inflammation und zu einem erhöhten Proteinakkumulationsrisiko beiträgt. Andererseits könnten einzelne Antibiotika, die neuroinflammative Prozesse unterbinden, auch protektive Effekte haben.

Sport und Schlaf

Wie die DGN-Präsidentin betont, spielt das Exposom eine große Rolle. Die Exposition gegenüber Schadstoffen lässt sich jedoch nicht vollständig vermeiden. „Dafür können wir aber im Gegenzug unser Risiko für neurodegenerative Erkrankungen durch weitere Lebensstilmaßnahmen positiv beeinflussen und quasi ‚Punkte sammeln‘, um die Gesamtbilanz positiv zu halten.“ Als wichtige Maßnahmen nennt die Expertin ausreichend Schlaf (6 bis 8 Stunden) und Bewegung. So könne allein durch regelmäßige körperliche Aktivität das Parkinson-Risiko schon um 40 - 60 % gesenkt werden [14–17]. „Eine Chance, die man nutzen sollte!“

„Natürlich sind eine Analyse und die Interpretation von individuellen Expositionen sinnvoll, um zu verstehen, wie wir hier bestmöglich ansetzen können“, erklärt Prof. Berg. Derzeit arbeitet die Expertin gemeinsam mit einer internationalen Forschungsgruppe an einem „Polyexposure Score“, mit dem sich das persönliche Exposom-Risiko einschätzen lässt. „Ein solcher Score ist ausgesprochen komplex, und es wird noch etwas dauern, bis dieser routinemäßig eingesetzt werden kann. Aber so wird das Exposom Bestandteil des Rahmenkonzepts für die Parkinson-Krankheit und wir hoffen, anhand des Scores persönlich zugeschnittene Präventionsempfehlungen erarbeiten zu können.“

Quelle: idw

Artikel teilen